ブランド戦略とは?基礎知識から設計方法・成功のポイントまで徹底解説

ブランド戦略(ブランディング戦略)は、市場の成熟やSNSの発達による購買行動の変化を背景に、近年重要性が増しています。一方で、「ブランド」という概念の捉えにくさから、「そもそもブランディングとは何か」「どのように戦略を立てればよいのか」といったように、理解度に不安を覚えるマーケターもいるでしょう。今回は、ブランドやブランディングに関する知識を丁寧におさらいしたうえで、取り組むメリットや具体的な設計方法について、フレームワークと併せて解説します。

- ブランドやブランディングといった基本知識について理解を深めたい方

- ブランド戦略の重要性が高まる背景や取り組むメリットについて知りたい方

- ブランド戦略の設計方法について知りたい方

ブランド戦略とは?基礎知識

ブランド戦略(ブランディング戦略)とは、企業や製品、サービスのイメージを生活者(消費者)に印象付け、ブランド価値を向上するための戦略を指します。ブランド戦略について理解を深めるために、下記3つについて詳しく解説します。

- ブランドとは何か

- ブランディングとは何か

- マーケティング戦略との違い

そもそもブランドとは何か?

ブランドとは、簡単にいうと「企業や製品、サービスに紐づくイメージ(印象)の全て」です。たとえば、Appleと聞いて何を思い浮かべるでしょうか?または、パタゴニアのロゴを見て何を思い浮かべるでしょうか?このように企業や製品、サービスを表すなんらかの記号に触れたときに、生活者の頭の中にあるものがブランドといってもよいでしょう。

「マーケティングの父」とも呼ばれるフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。もう少し簡単にいうと、ブランドとはほかと「識別」「区別」させるためのものであり、具体的な要素としては名称や言葉、デザインなどさまざまであるということです。

そもそもブランドは、古ノルド語で「焼き印を付ける」という意味の「ブランドル(brandr)」が語源といわれています。古ノルド語は、8世紀~14世紀にかけて北欧で使われていた言語です。その頃、自分の所有物であることを示すマークとして、放牧していた家畜に焼き印を付けたことが、ブランドの始まりとされています。

さらに、中世ヨーロッパでは、商品の品質や出所を保証するための「商標」として焼き印をつけるようになり、焼き印をつけること(ブランド)は、ただの「所有」から「生産者の識別」や「品質の保証」といった意味合いに変化していきました。

そもそもブランディングとは何か?

では、ブランディングとは何でしょう?ブランディングとは、あるべきイメージを生活者に印象付け、ブランド価値を向上させる取り組み全般を指します。ブランディングは、「brand」に現在進行形を表す「ing」形の言葉の通り、常に進行しているプロセスです。ブランディングと聞くと、俳優を起用した広告を打ったり、特徴的なパッケージを作ったりといったことが思い浮かぶかもしれませんが、企業や製品、サービスを表す要素に触れ、どんなイメージ(印象)を抱くかをコントロールすること全てが「ブランディング」です。そして、ブランディングをどのように行っていくか、方針や計画を定めたものがブランド戦略(ブランディング戦略)です。

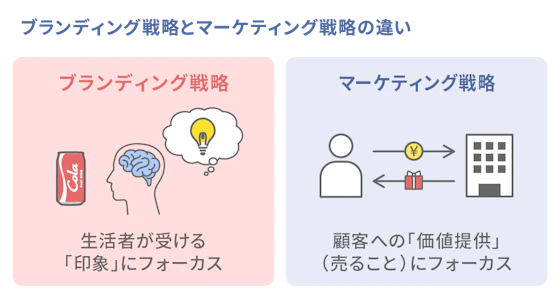

マーケティング戦略との違いは?

マーケティング戦略は、顧客への「価値提供」にフォーカスしている(言い換えると、「売ること」にフォーカスしている)のに対し、ブランド戦略(ブランディング戦略)は生活者が受ける「印象」にフォーカスしているという点で、異なった概念です。

マーケティングとは、簡単にいうと、「顧客が求めている価値を商品やサービスとして提供し、売れ続ける仕組みを作ること」です。フィリップ・コトラー教授の「マーケティング原理」によると、「マーケティングとは、顧客と良好かつ収益性の高い関係を築くための手法である。そして、マーケティングの狙いは、顧客が求めている価値を創造し、その見返りとして顧客から売り上げなどの価値を受け取ることにある。」と定義されています(※1)。

また、ブランディングとマーケティングは密接につながっており、ブランディングが成功するとマーケティングの効率が上がるという関係性です。このことから、ブランド戦略に紐づいてマーケティング戦略を考えるという流れが一般的です。

ブランド戦略の重要性が高まる背景

ブランド戦略の重要性が高まっている背景として、主に以下の2つが挙げられます。

- 市場の成熟

- SNSの発達による購買行動の変化

市場の成熟

市場の成熟とは、競合企業の参入により商品やサービスが普及し、ほとんどの人のニーズを満たしている状態です。成熟市場では、機能や性能といった分かりやすいニーズは満たされているため、差別化がしにくく、価格競争に陥りやすいという特徴があります。物がない時代であれば、物を作れば売れましたが、豊かな現代では、たいていの物は持ち合わせているため、売るのが難しいのです。だからこそ、ブランド価値での差別化が有効です。ブランドに対して好意的な印象を抱いてもらい、「このブランドから買いたい」という状態にできれば、機能や価格に大差がなくても選んでもらえるからです。ブランド戦略を明確にし、そこから紐づいて企業活動を行うことが重要です。

SNSの発達による購買行動の変化

SNSの発達により、購買行動が変化していることも、ブランド戦略の重要性が増している要因です。SNSやスマートフォンが普及する前は、テレビCMといったマス広告を中心に企業が一方的に商品を告知し、それを見た生活者が物を買うという行動でした。ところが、SNSやスマートフォンの普及に伴い、生活者は自身で情報を検索したり、発信したりできるようになりました。生活者はあらゆる情報にアクセスし、比較検討しながら、商品やサービスを選ぶようになったのです。つまり、SNSでのUGCをはじめ、あらゆる接点が生活者の企業イメージに影響します。企業や製品、サービスに関わる情報に触れる接点が多くなったからこそ、企業側がそのイメージをきちんとコントロールし、ブランド価値を高めていく、まさにブランド戦略の重要性が増しているのです。

ブランド戦略の位置付け

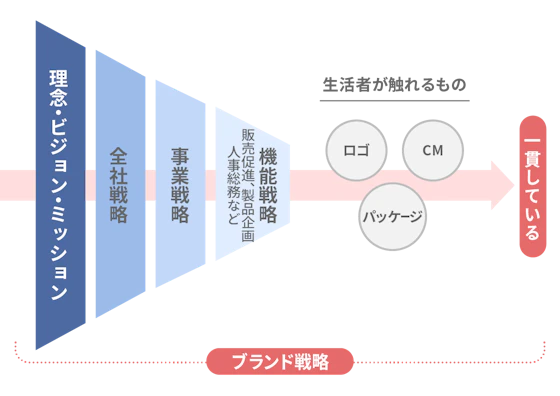

ブランド戦略は下記2つの文脈があると、株式会社ファン・マーケティングでは考えています。

- 全社戦略(Corporate Strategy)の文脈

- 事業戦略(Business Strategy)の文脈

全社戦略の文脈でのブランド戦略は、1つの企業全体の規模で設計するものです。一方で、事業戦略の文脈でのブランド戦略は、事業単位(あるいは製品・サービス単位)で設計するものです。たとえば、「Appleといったら○○」「株式会社ファン・マーケティングといったら○○」という、企業全体のイメージをコントロールするのが、全社戦略の文脈でのブランド戦略です。一方で、「iPhoneといったら○○」「iTunesといったら○○」など、事業単位でイメージをコントロールするのが、事業戦略の文脈でのブランド戦略です。

全社戦略(Corporate Strategy)の文脈におけるブランド戦略は、より企業のブランドパーパスに紐づくものであり、ステークホルダーとの関係構築や、全社の採用効率化といったより広い目的を持ちます。一方、事業戦略におけるブランド戦略は、競合と差別化し、ビジネスをより成長させる(売る)という目的が強くなります。

ここであえて2つの文脈に分けて紹介したのは、ブランド戦略と経営戦略の関係性がより強くなっているからです。先述した背景を踏まえ、ブランド戦略は企業がより持続的に成長していくために必要不可欠なものになっていると考えています。

ブランド戦略のメリット

ブランド戦略は、成功すれば社外・社内ともにメリットをもたらします。

社外にもたらすメリット

ブランド戦略が社外にもたらすメリットは以下の通りです。

- 認知度向上と定着

- 他社との差別化

- 価格競争からの脱却

- 顧客ロイヤルティの向上

- 安定した売上基盤の構築

- ステークホルダーからの信頼獲得

ブランディング自体が、あるべきイメージを生活者に印象付け、ブランド価値を高める取り組みなので、ブランド戦略が成功すると、認知度の向上と定着が見込めます。また、「○○らしい」というイメージを想起させることは、必然と他社との差別化が実現できます。そして、ブランドに共感し、好意的なイメージを持ってもらうことで、顧客ロイヤルティが高まり、結果的に安定した売り上げにつながります。さらに、顧客との関係性を築き、「少し価格が高くても、このブランドが好きだから買う」という状態にできれば、価格競争から脱却でき、より強固な売上基盤の構築が期待できます。ブランド戦略により対外的な発信がうまくいけば、ステークホルダーからの信頼獲得にもつながるでしょう。

社内にもたらすメリット

ブランド戦略が社内にもたらすメリットは以下の通りです。

- 採用の効率化

- 従業員エンゲージメントの向上

先述した全社戦略の文脈でのブランド戦略がうまくいくと、採用の効率化にもつながります。企業の理念やパーパスを理解し、共感してくれた人材を採用することは、離職率の低下や教育コストの削減にもつながるでしょう。また、社内にブランドを浸透させる取り組み(インナーブランディング)は、従業員エンゲージメントの向上も期待できます。

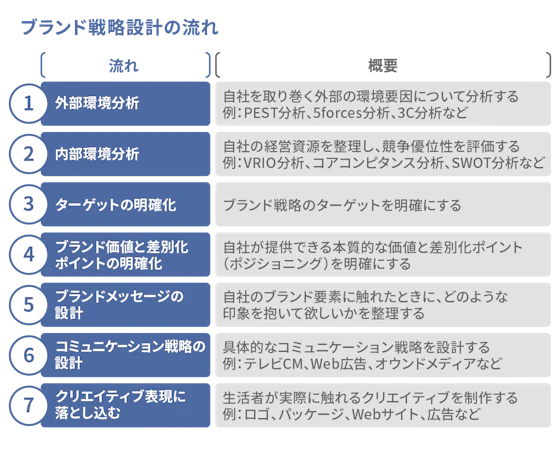

ブランド戦略設計の流れ

ブランド戦略設計の流れを紹介します。ただし、今回紹介するものはあくまで一例です。また、流れは必ずしも順番通りでなくてもかまいません。行き来をしながら考えることが大切です。

- 外部環境分析

- 内部環境分析

- ターゲットの明確化

- ブランド価値と差別化ポイントの明確化

- ブランドメッセージの設計

- コミュニケーション戦略の設計

- クリエイティブ表現に落とし込む

1.外部環境分析

外部環境分析とは、自社を取り巻く外部の環境要因について分析することです。政治・経済・社会・技術といったマクロ環境をはじめ、競合他社や顧客動向といったミクロ環境など、自社に影響しうる要因を分析します。ブランド戦略に伴う外部環境分析で使える主なフレームワークは下記です。

【外部環境分析で使える主なフレームワーク】

フレームワーク | 内容 |

|---|---|

PEST分析(ペスト分析) | 下記4つの観点からマクロ外部環境を分析するフレームワーク |

5forces分析(ファイブフォース分析) | 自社の収益に影響をもたらす下記5つの要因について分析するフレームワーク |

3C分析 | 下記3つの要素について分析し、事業環境を把握するフレームワーク |

SWOT分析(スウォット分析) | 内部環境も含む下記4つの要素についてプラス要因とマイナス要因について分析するフレームワーク |

2.内部環境分析

外部環境について把握しながら、内部環境も分析しましょう。自社の経営資源を整理し、競争優位性を評価しましょう。ブランド戦略に伴う内部環境分析で使える主なフレームワークは下記です。

【内部環境分析で使える主なフレームワーク】

フレームワーク | 内容 |

|---|---|

VRIO分析(ブリオ分析) | 自社の経営資源を下記4つの要素で整理するフレームワーク |

コアコンピタンス分析 | 競争優位性の根源となる力について分析する(分析の観点は一般的に下記5つ) |

バリューチェーン分析 | 事業活動の各工程において、どのような付加価値を生み出しているかを分析するフレームワークで、一般的に下記の流れで行う |

SWOT分析(スウォット分析) | 外部環境も含む下記4つの要素についてプラス要因とマイナス要因について分析するフレームワーク |

外部環境分析と内部環境分析は、競合を踏まえた自社の強みや価値を明確にするために行います。フレームワークに沿って穴埋めすることが目的になってしまわないよう、何のために分析しているのかを見失わないことが大切です。

3.ターゲットの明確化

環境分析を踏まえ、ブランド戦略のターゲットを明確にします。誰に対してブランドを伝えたいのかを検討しましょう。これは、商品やサービスのメインターゲット像と一致することもあれば、より広い生活者として定義することもあります。「誰に」メッセージを伝え、どんな印象を抱いてほしいかを明確にしましょう。

4.提供価値と差別化ポイントの明確化

環境分析をしていくと、自社の強みが分かってきます。ターゲットに対して自社が提供できる本質的な価値は何かを明確にしましょう。競合との差別化ポイント(ポジショニング)と併せて整理すると、独自の価値がはっきりします。提供価値や差別化ポイントによって、次のブランドメッセージやコミュニケーションの在り方が変わります。

5.ブランドメッセージの設計

ブランド価値や差別化ポイントを踏まえ、ターゲットに対して、どのようなメッセージを届けたいかを考えましょう。自社のブランド要素に触れたときに、どのような印象を抱いてほしいか、どのようなイメージを連想してほしいかを整理します。このときに、キャッチコピーやロゴといったアウトプットから考えないようにしましょう。まずは軸となるメッセージを整理したうえで、クリエイティブに落とし込むのがおすすめです。

6.コミュニケーション戦略の設計

ブランドとして伝えたいメインメッセージが明確になったら、具体的なコミュニケーション戦略を設計しましょう。ここでは、特に「どこで」と「誰に」を設計するのがポイントです。

- どこで伝えるのか(チャネル、媒体)

- 誰に伝えるのか(より詳細なターゲット像)

たとえば「どこで」は、テレビCM、街頭広告、Web広告、オウンドメディアなどが挙げられます。ブランドとの接点は、心理状況や購買意欲のフェーズによって異なるので、カスタマージャーニーマップで整理するのがおすすめです。また、より詳細なターゲット像を整理してから、それらの人がどの媒体にいるのかを逆算する方法もあります。ターゲットとの接点を洗い出すことで、次のクリエイティブ表現への落とし込みに活かせるでしょう。

また、コミュニケーション戦略は、PRやマーケティング施策とも密接に関わります。ブランド戦略とマーケティング戦略が相反することがないよう注意しましょう。

7.クリエイティブ表現に落とし込む

コミュニケーション戦略にもとづき、クリエイティブ表現に落とし込みましょう。ここまで整理した内容にもとづき、実際のクリエイティブ表現を考えるフェーズです。コピーライティングやビジュアル表現のトーン&マナーなどを制作しましょう。具体的なアウトプットとしては下記のようなものが挙げられますが、ユーザーが触れるもの全てがブランドの要素です。

- ロゴ

- パッケージ

- Webサイト

- 各種広告

- パンフレット

- 車両ラッピング

- POP

どれだけ精緻な戦略を立てても、生活者が実際に触れるクリエイティブ表現が、戦略と一貫していなければブランド戦略は失敗してしまいます。細部までこだわり、あるべきブランドイメージを体現できるような表現に落とし込みましょう。

ブランド戦略を成功させるポイント

ブランド戦略を成功させるポイントとして、下記が挙げられます。

- ファンの声を聞きながらブランド価値を定義する

- メッセージと表現に一貫性を持つ

- 実行と調査をセットで行う

特に、ブランド価値を明確にする際は、ファンの声を聞くのがおすすめです。愛着を持って応援してくれているファンが、ブランドのどこに価値を感じてくれているかを聞くことで、意外なブランド価値が見えてくることがあります。また、生活者が実際に触れる表現(ロゴや広告、パッケージなど)が、ブランドメッセージを体現していることも重要です。ただし、生活者が実際にどう感じて、どんな印象を受けているかは、生活者に聞かなければ分かりません。だからこそ、定期的に調査をし、ブランド戦略がうまくいっているかを評価しましょう。

ブランド戦略で失敗するケース

ブランド戦略で失敗する主なケースとして、以下が挙げられます。

- 固定観念にとらわれてしまう

- メッセージが曖昧で一貫性がない

- 既存顧客が離反してしまう

それぞれ詳しく見ていきましょう。

固定観念にとらわれてしまう

ブランド戦略では、先入観を持たないことが大切です。「ターゲットのニーズはこうだろう」「自社の価値はここだろう」「こう表現すれば、生活者はこう感じるだろう」といった決めつけをしてしまうと、知らないうちに排他的なメッセージになってしまったり、時代錯誤なブランディングになってしまったりします。固定観念に囚われてしまうのを防ぐためには、さまざまな人からフィードバックをもらって、客観視するとよいでしょう。

メッセージが曖昧で一貫性がない

ブランドメッセージが曖昧だったり、一貫性がなかったりするのも、失敗の要因になります。コアなブランドメッセージを明確に定め、各種クリエイティブに落とし込むのが大切です。ブランドは、生活者がブランド要素に日々触れて感じた積み重ねで成り立ちます。だからこそ、クリエイティブ一つひとつに一貫した印象を持たせることが重要なのです。

既存顧客が離反してしまう

既存ファンの声を無視してしまうのも、ブランド戦略が失敗するよくあるケースです。特にリブランディングの際は注意が必要です。これまでのブランドに共感し、好意的な印象を抱いている既存顧客が、リブランディングに対してどのような印象を持つかを注視しましょう。特にロゴやパッケージは生活者への影響が大きく、注意が必要です。大きく変えすぎたり、理にかなっていなかったりする変更は、既存顧客の離反につながってしまいます。反響が想像以上に悪ければ、もとに戻すという対応も1つの手です。

ブランド戦略設計のことなら、株式会社ファン・マーケティングへ

株式会社ファン・マーケティングでは、ブランド戦略設計から、具体的な施策の実行、各種クリエイティブの制作まで一気通貫でサポートしております。「企業のファンを育成する」というミッションのもと、さまざまな業界でブランディングやマーケティング活動の併走支援を行ってきました。ファンマーケティングの知見を活かしたブランド戦略をご提案できますので、ブランド戦略にお悩みの企業様はぜひ一度ご相談ください。

※1参考文献:フィリップ・コトラー、ゲイリー・アームストロング、恩藏 直人、「マーケティング原理」,丸善出版株式会社,2014年3月出版