ファンマーケティングとは?定義・メリット・事例を解説

ファンマーケティングと聞くとどのようなことを思い浮かべるでしょうか?さまざまな捉え方や定義の仕方がありますが、ファンマーケティングとは、企業やブランド、製品やサービスに愛着を持つ「ファン」を育み、ファンと共にビジネスを成長させていくマーケティングです。人口減少やSNSの発達を背景に、近年注目されています。本記事では、企業のファン育成を総合的に支援する「株式会社ファン・マーケティング」が、自社ならではの視点でファンマーケティングの考え方やメリット、成功のポイント、事例などを解説します。

- ファンマーケティングの意味を知りたい方

- ファンマーケティングを検討している企業様

- マーケティングの代行会社を探している企業様

ファンマーケティングとは

ファンマーケティングとは、「ファンの声をもとにマーケティング活動をし、ファンとともにビジネスを成長させていく考え方」です。

ファンマーケティングというと、既存顧客に対する施策をイメージする企業様も少なくないでしょう。もちろん、ユーザーコミュニティやファンイベントもファンマーケティングの具体策の1つです。一方で、ファンの声を活かして新規獲得施策を改善したり、ファンの声をもとにブランド価値を再定義したりといったことも、ファンマーケティングなのです。

まとめると、ファンマーケティングとは、既存顧客や既にいるファンに対するマーケティング施策だけを指すのではなく、マーケティング活動の中心にファンを置き、ファンの声を集めて活用することでビジネスを成長させていくという考え方であると弊社では定義しています。ファンの声にもとづいて意思決定をし、行動していくという意味では、「ファンドリブン・マーケティング」とも言い換えられるでしょう。

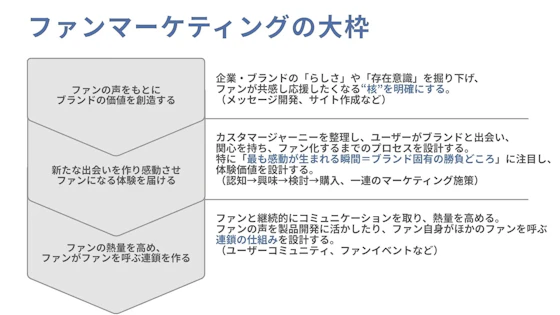

ファンマーケティングの意義|大枠は3つ

株式会社ファン・マーケティングでは、ファンマーケティングの大枠は下記の3つであると考えています。

- ファンの声をもとにブランドの価値を創造する(ファン見込み層が応援したくなるブランドの核を明確にする)

- 新たな出会いを作り感動させファンになる体験を届ける

- ファンの熱量を高め、ファンがファンを呼ぶ連鎖を作る

詳しく説明します。

ファンの声をもとにブランドの価値を創造する

ファンになるきっかけの1つに、企業やブランドの「らしさ」や「存在意義」、「世界感」への共感が挙げられます。そうしたブランドの核を創造するにあたり、ファンの声を聞くのも、ファンマーケティングの1つといえるでしょう。

「ファンは何に価値を感じているのか」「なぜ応援してくれているのか」といったことをデプスインタビューすることで、企業側が気付いていなかった価値が見えてくることがあります。具体的にコピーライティングに落とし込んだり、公式サイトを制作したりすることで、ファン見込み層にメッセージを伝える土台を作ることが可能です。

新たな出会いを作り感動させファンになる体験を届ける

ユーザーがブランドと出会い、関心を持ち、ファンになるまでの一連のプロセスを設計・実行することもファンマーケティングであると考えます。具体的には、広告やSEO、SNSといった各チャネルにおいて、どのようなコンテンツを誰に届けるかといったコミュニケーションの最適化です。いわゆるマーケティング戦略の設計と実行ですが、ファンの声から施策を考えるということがファンマーケティングのポイントです。ここでは、「最も感動が生まれる瞬間=ブランド固有の勝負どころ」に注目し、体験価値を高め、ファンになるきっかけを作ることが大切といえます。

ファンの熱量を高め、ファンがファンを呼ぶ連鎖を作る

ファンと継続的にコミュニケーションを取り、熱量を高める活動もファンマーケティングの1つです。ブランドやサービスに好意的な感情を持つ既存顧客を、より一層ファン化させるためのイベントや、交流を深めるためのファンコミュニティ・ファンミーティングを運用するといった施策が挙げられます。ファンの熱量を高め、「身近な人に紹介したい」「大好きだからもっと広めたい」という気持ちを起こさせて、ファンがファンを呼ぶ連鎖を作る仕組み作りをすることもファンマーケティングです。

ここまで、株式会社ファン・マーケティングが考えるファンマーケティングとは何かを紹介しました。弊社では、ファンマーケティングのコンサルティングからクリエイティブ制作・運用まで総合的にご支援します。戦略を描いて終わりではなく、実行と改善まで中長期的に伴走するのが特徴です。長く愛されるブランド作りをサポートいたします。ファンマーケティングに興味がある企業様は、ぜひ無料の壁打ちからお役立ちさせてください。

ファンマーケティングが近年注目される背景

近年、ファンマーケティングが注目されている背景には、時代やニーズの変化が挙げられます。それぞれ説明します。

- 新規顧客獲得の難化

- 口コミの影響力の拡大

- 情報過多の現代社会

1つずつ解説します。

新規顧客獲得の難化

少子高齢化によって人口が減少し、国内の需要が減っていくことで、今後ますます新規顧客獲得が難しくなるともいわれています。また、類似した商品やサービスがあふれ、成熟しきった市場や業界では、価格以外で他社との差別化を図ることも困難です。新規顧客は、価格の安い商品・サービスへと流れやすくなるでしょう。一度自社の顧客になってくれた消費者を逃がさない戦略を練ることが大きな課題になります。

口コミの影響力の拡大

ファンマーケティングが重要視される背景には、SNSの発達・普及による口コミの影響力の拡大が挙げられます。近年、SNSを通して誰もが口コミを発信しやすくなり、口コミの投稿数が増えました。GMOのWEB集客ラボの調査※1によると、口コミの内容を実際に体感した経験がある人は過半数で、口コミへの信頼度の高さがうかがえます。

消費者が自発的に情報発信するコンテンツをUGCといい、口コミもこれにあたります。ブランドや商品・サービスのファンとなった人は、ポジティブな感想を自ら発信してくれる傾向があるため、SNS上の宣伝で口コミの影響力を利用したいと考える企業が増えているのです。

情報過多の現代社会

情報や商品・サービスがあふれていることも、ファンマーケティングが注目される背景として挙げられます。消費者のニーズが細分化し、従来のように不特定多数の人をターゲットに宣伝を行うことは、非効率的かつ効果が薄いと認識されるようになりました。情報が届いたとしてもほかの情報に埋もれてしまい、あまり記憶に残らない場合も多いでしょう。

そのため、商品やサービスに関する情報や魅力をより確実に届けられるよう、口コミを利用して発信手段を増やしたり、企業と顧客の双方向で情報交換をしたりする機会を設けたいと考える企業が増加しているのです。たとえば、口コミを促進させるためのユーザーコミュニティや、ファンとの交流を増やすイベント開催は、情報過多のなかでもより効果的な発信手段となるといえるでしょう。

ファンマーケティングのメリット・効果

ファンマーケティングを行うと、ファンとなった顧客1人当たりがもたらす利益が大きくなり、ひいては全体の売上拡大につながります。また、ファンは顧客であると同時に、ブランドを共に成長させてくれる仲間です。ファンが発信する情報や意見を取り入れやすくなることも、ファンマーケティングのメリットといえるでしょう。ファンマーケティングを行うメリット・効果を、具体的に3つ解説します。

- LTV(顧客生涯価値)の向上

- 広告宣伝費を抑えられる

- 質のよい商品開発が可能

順番に見ていきましょう。

LTV(顧客生涯価値)の向上

LTVとは、1人の顧客が商品やサービスの利用を開始してから、その人生で最後に利用し終えるまでの間で得られる利益のことです。ファンとなった顧客は、継続的に商品やサービスを購入してくれたり、購入単価が高くなったりする傾向があり、LTVの向上が見込めます。全体の顧客のうち、ファンと呼ばれる存在の上位2割が、売上の8割に貢献する傾向があるという「パレートの法則」も広く知られており、ファンの存在は安定的な売上を生み出すために重要視されています。

広告宣伝費を抑えられる

口コミに代表されるような、ファンが新たなファンを呼び込むサイクルができあがると、広告宣伝費を抑えつつ新規顧客を獲得しやすくなります。ファンは商品・サービスのよさを自発的に発信してくれる傾向にあり、GMOのWEB集客ラボの調査によると、商品やサービスの質が期待以上である場合のように、ポジティブな場面で口コミを書く人が半数を超えています。オンライン上で買い物をする人は特に、値段といった情報だけでなく口コミを参考にする人も多いため、口コミの波及効果は高いといえるでしょう。

たとえば、スターバックスはテレビCMを放映しなくても、顧客の体験によってブランドイメージができあがっています。居心地のよい快適な空間と優れた接客によってほかのカフェにはない価値を提供し、それらに満足した人々、ファン層が口コミを通して自身のよい体験を拡散する傾向があるのです。

質のよい商品開発が可能

ファンマーケティングにより、口コミやコミュニティサイトなどを通してファンの意見を取り入れることで、企業側にはなかったような、より客観的な視点が得られることがあります。また、ファンから得た良質でリアルなフィードバックを反映することで、よりニーズや需要に合うように商品やサービスを改善したり、新たに作り出したりしている企業も多くあります。

ファンマーケティングの注意点

ファンマーケティングは中長期的に応援してくれるファンを育成する目的上、施策実施から成果を得るまでに時間を要する場合があります。新規顧客の獲得とファンマーケティングを並行して行い、結果が出ない期間も、必要な工程の1つと考えましょう。ファンマーケティング実施にあたっての詳しい注意点は以下の通りです。

- ファン育成には一定の時間が必要

- 閉鎖的なファン層が生じるケースもある

順番に説明します。

ファン育成には一定の時間が必要

ファン育成は一朝一夕にできるものではないことから、長期的な視点を持って戦略を立てることが重要です。短い期間で結果を求めアプローチの方法を変更したり、中断したりすると、ファンは増えるどころか離れ、かえって時間とコストを費やすことになる恐れがあります。

また、ファンを少しでも増やそうとユーザーに何回も宣伝を行ったり、内容を誇張し過ぎたりしてしまうと、逆によくない印象を与えることになりかねません。このような事態を防ぐためにも、ファンマーケティングに特化した会社に相談し、長期的な目線を持って取り組むとよいでしょう。

閉鎖的なファン層が生じるケースもある

ファンの育成ばかりに注力すると、ブランドの顧客層が閉鎖的になってしまい、新規顧客がそのコミュニティに入りづらくなってしまう恐れがあります。そのため、ファンマーケティングを成功させるには、既存のファンと新規顧客双方に向けて効果的なアプローチをすることが重要です。株式会社ファン・マーケティングでは、戦略の策定からその後の運用まで一貫して行うため、双方のファンに適したサービスを提案することも可能です。ぜひご相談ください。

ファンマーケティングの施策例

ファンマーケティングは、施策例が多いのが特徴です。ファンを育てるフェーズからファンを固定させるフェーズに至るまで、ファン同士がつながる場を設けたり、「自分はこのブランドを作っている一員だ」という愛着を最大化させたりする方法があります。ファンマーケティングの施策例の一部を紹介します。

ファンマーケティングの施策例

- ユーザーコミュニティの運営

- ポイントプログラムの実施

- アンバサダー企画の実施

また、ファン化の施策だけでなく、ファンになってくれそうな見込み客を集めることも重要です。診断コンテンツやコンテンツSEOなどを導入し、ファン育成の土台を作りましょう。ファンマーケティングの成功事例や企業様に合わせた具体的な施策例について知りたい方は、ぜひ株式会社ファン・マーケティングにお問い合わせください。

ファンマーケティングはこんな企業におすすめ

ファンを増やし中長期的な売上拡大を目的とするファンマーケティングは、どのビジネス・企業様にとっても実践の価値があるマーケティング手法です。特にどのような企業におすすめか、ファンマーケティングに取り組むと高い効果を期待できる企業の特徴を3つ紹介します。

- 競合他社が多い企業

- 世界観や理念が明確な企業

- トレンドの変化が目まぐるしい業界

1つずつ解説します。

競合他社が多い企業

商品やサービス、情報が飽和しており、価格競争の厳しさに悩んでいる企業は、ファンマーケティングに取り組む意義は大いにあるといえるでしょう。一定のファン層を獲得することで、数ある商品・サービスから自社の商品を選んでもらえる可能性が高まります。

さらに、ファンを育成することで、リピート率の向上や、競合他社への流入防止効果も期待できるのです。競合他社に負けない強固な顧客基盤を作り上げたいという思いをお持ちの企業様は、ファンマーケティングに挑戦してみてはいかがでしょうか?

世界観や理念が明確な企業

世界観や理念が明確だと、共感してくれる人が集まりやすいことから、ファンマーケティングに取り組みやすいといえるでしょう。共感を集めれば、SNSで拡散されることもあり、高い宣伝効果も見込めます。また、企業の行動や理念に対する共感が、次第にリスペクトへと変わり、熱烈なファンとなる場合もあります。

トレンドの変化が目まぐるしい業界

トレンドの変化が目まぐるしい業界に身を置く企業も、ファンマーケティングがおすすめです。トレンドが重要な業界では、顧客の動向、嗜好を常に把握しておくことが求められます。その際、たとえばファンマーケティングの一貫として、ファンコミュニティのようにファンの意見を発信できる場を活用した施策を打てば、トレンドによって目まぐるしく変化するユーザーニーズを効率的に収集しやすくなります。ユーザーからのフィードバックを得て改善する機会を増やし、PDCAサイクルを回す速度も上げれば、急速な変化にも対応しやすくなるでしょう。

ファンマーケティングを成功させるポイント

ファンマーケティングを成功させるためには、プロと連携しつつ、ファンを作るという目的をぶらさずに行動していくことが重要です。以下の4点に特に注意しましょう。

- ファンの定義を決める

- ファンとのコミュニケーションを強化する

- 質的成果を重視する

- プロの企業と連携する

順に説明します。

ファンの定義を決める

ファンの定義は企業ごとに異なります。そのため、自社がどのようなファンを育成したいのか、あらかじめ具体的に決めておくのは、ファンマーケティングを成功させるうえで大切なポイントです。たとえば、定量データと定性データを用いて、それぞれどの程度であればファンと見なすか規準を作り、定義する方法があります。

定量データであれば、購買データやNPSが挙げられます。NPSとは、商品やサービスのおすすめ度を0~10の段階に分けて数値化したものです。NPSの点数が高いユーザーは、ポジティブな口コミを広めてくれる傾向にあります。

定性データは、数値化できないようなテキストデータのようなものを指し、アンケートの回答内容や、口コミの内容によって評価します。

ファンとのコミュニケーションを強化する

ブランド力や品質の向上だけでなく、ユーザーと企業の双方でコミュニケーションを取る機会を設け、顧客と信頼を構築していくことも大切です。たとえば、ファン層限定の特別イベントやキャンペーンを開催するといったように、ファンを大切にしている姿勢を見せることで、さらにユーザーの愛着度を高められるでしょう。また、接点を増やすことで、顧客からの意見や感想をより取り入れやすくなるというメリットもあります。

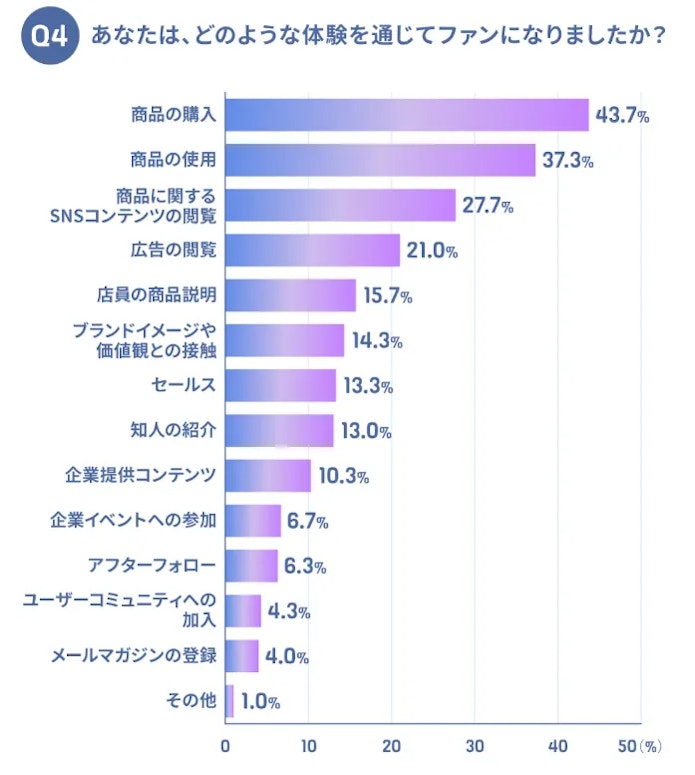

また、定期的にアンケートやデプスインタビューを行い、顧客の意見を取り入れることも忘れないようにしましょう。顧客の声が、商品・サービスの改善や開発のヒントになることは多くあります。2025年に弊社は、全国の20~30代の男女300名に対し、「【2025年度】企業や商品のファンに関する調査」※2を行いました。「あなたは、どのような体験を通じてファンになりましたか?」という質問に対し、「商品の購入」と答えた人が43.7%、「商品の使用」と答えた人が37.3%、「商品に関するSNSコンテンツの閲覧」と答えた人は27.7%でした。

そのほかにも、ファンになるきっかけとなった体験として、「企業提供コンテンツ」や「ユーザーコミュニティへの加入」といった回答も見られました。

オンライン上での情報収集や商品購入などが一般的になった昨今、消費者がファンになるきっかけはカスタマージャーニーにおいて複数あります。サービスや商品によってターゲットやアプローチしやすいタイミングは異なりますが、これらの各フェーズで消費者を逃さずファン化を促進する施策を打つことで確実に競争優位性を向上できるでしょう。

質的成果を重視する

ファンマーケティングを成功させるためには、短期的なファンを増やすよりも、長期的に応援し続けてくれるコアなファンを作ることを意識しましょう。短期的な戦略だとファンはできてもすぐに飽きて離脱してしまう場合があり、新しいファンを作るためにさらにコストがかかってしまう恐れがあります。そのため、長期的な目線でマーケティング戦略を練り、ファンを飽きさせないようなイベントや特典といった仕掛けを定期的に設けてみるとよいでしょう。

プロの企業と連携する

ファンマーケティングは中長期的な戦略のもとで行わなければならないうえ、効果を明確な数値で判断しにくいことから、比較的難易度が高いマーケティング手法です。ファンマーケティングに精通したプロの企業と連携しながら実践すると、リソースを効率よく使いつつ客観的な視点を取り入れながら運用ができ、成功率が上がるでしょう。

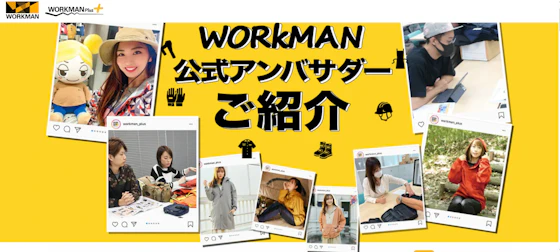

ファンマーケティングの成功事例|株式会社 ワークマン

ファンマーケティングの成功事例の1つに、作業着専門店のワークマンがあります。ワークマンではファンのなかでも特に熱狂的なファンをアンバサダーに任命し、商品を自由にPRしてもらったり、商品を共同で開発したりする企画があります。企業だけではなく、熱狂的なファンが自らの意見を交えてPRすることで、信頼度が高まり、新たなファン育成につながっているのです。また、アンバサダーは自身のSNSアカウントの広告費で収入を得ており、ワークマンからは報酬を一切もらっていないことも、信頼度の高さにつながっています。

出典:https://www.workman.co.jp/feature/ambassador/

よくある質問

ファンマーケティングについてのよくある質問を3つ紹介します。

- ファンマーケティングとファンベースの違いは何ですか?

- ファンが付きやすい商品は?

- アイドルやキャラクターを応援する「推し活」との関係性は?

順番に説明していきます。

ファンマーケティングとファンベースの違いは何ですか?

ファンベースは考え方であるのに対し、ファンマーケティングは手法であるという整理をすると違いが分かりやすいでしょう。「ファンベース」(佐藤尚之著/筑摩書房/2018年)によると、ファンベースとは、ファンを大切にして中長期的に売上や価値を上げていく考え方のことです。ファンベースは企業への愛着度の高さでターゲットを分け、ファン層に焦点を当てていることが特徴であるといえます。

ファンベースと、「商品やサービスに深い愛着を持つファンを増やし、中長期的に売上を伸ばしていくマーケティング手法」であるファンマーケティングとでは、ファンを中心にするという点において共通しています。

株式会社ファン・マーケティングは、ファンマーケティングを得意としています。ファン化を目的とした多様な施策を提案可能です。ファン育成を体現し中長期的な利益につなげるために、最新トレンドやニーズの変化をとらえつつ、企画から実行、その後の運営までを徹底しています。

ファンが付きやすい商品は?

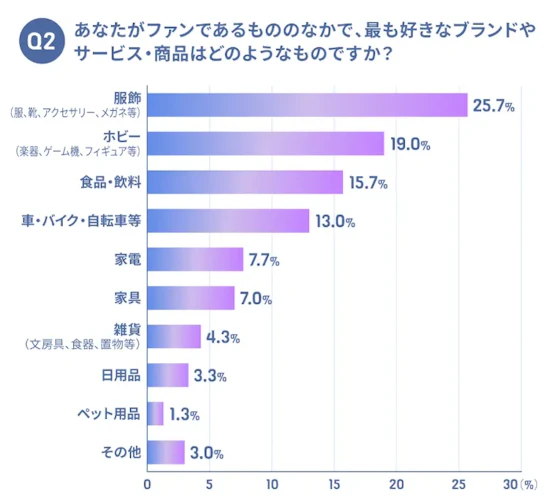

こだわりや好みで選択が分かれやすいものや、趣味として扱われやすいものは、ファンが付きやすい商品だといえます。弊社実施の「【2025年度】企業や商品のファンに関する調査」では、「あなたがファンであるもののなかで、最も好きなブランドやサービス・商品はどのようなものですか?」という質問に対する上位3位は「服飾(25.7%)」「ホビー(19.0%)」「食品・飲料(15.7%)」でした。ファンマーケティングは基本的にどのようなブランド、商品・サービスでも有効ですが、アンケート結果を踏まえると、服飾やホビーに関するものを提供している企業様には、特におすすめです。

アイドルやキャラクターを応援する「推し活」との関係性は?

ファンマーケティングは実は、推し活とも関係があります。「推し活」とは、お気に入りのアイドルやキャラクターなどを「推し」として応援する活動のことです。推し活というワードは、ここ数年で急激に社会に浸透し、2021年には流行語大賞にノミネートされるまで認知されるようになりました。

推し活では、ファンはライブに参加したりグッズを集めたりして推しを応援します。好きなもののためにファンが購買活動をし、ポジティブなコメントを発信していく形は、ファンマーケティングと通じる点があるといえるでしょう。

推し活をマーケティングにうまく活用すれば、自社の認知拡大や商品の訴求につながります。実際に近年では、推し活の人気ぶりに注目した企業が積極的にアイドルやキャラクターとコラボしたり、限定グッズを販売したりするなどして「推し活×ファンマーケティング」の企画を推し進める動きが活発化しています。

ファン育成でお悩みなら株式会社ファン・マーケティングにお任せ!

ファンマーケティングが注目されている背景やメリット、成功させるためのポイントなどを解説しました。ファンマーケティングにはLTVの向上や質のよい商品開発が可能など、さまざまなメリットがあり、これから中長期的に安定した売上基盤を確保するのに効果的な手法です。

株式会社ファン・マーケティングでは、戦略設計から実行・分析と改善まで、企業のファン育成を総合的にご支援しています。これまで培ったノウハウをもとに、ファン育成のプロが企業ごとに完全オーダーメイドの戦略・施策をご提案します。きめ細かく柔軟な対応で、成果が出るよう伴走するのが特徴です。ファンマーケティングに興味をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。

※1出典:GMOのWEB集客ラボ:市場調査レポート「クチコミの信用性(信憑性)についての調査」

※2出典:株式会社ファン・マーケティング:【2025年度】企業や商品のファンに関する調査