LLMOとは?対策の方法やSEOとの違い、生成AI時代に押さえておきたい基礎知識

AI Overview(AI Overviews)やChatGPTなど、AIはビジネスやデジタルマーケティングをはじめ、社会に大きな影響を与えています。これまでのマーケティング戦略を見直す企業やマーケティング会社も増えてきており、まさに変革の時を迎えているといえるでしょう。最近話題のLLMOは、今後さらに関心を集める施策の1つといえます。 今回は、生成AIの役割・立場が完全には確立されていない現状で、どのような考え方で、どのようにLLMOに取り組んでいけばよいのかについて、株式会社ファン・マーケティングが1つの見解を示します。言葉の意味といった基礎知識やSEO的な視点での今後の推察、LLMOの具体的な方法なども併せて解説します。

- LLMOの基礎知識を押さえたい方

- 生成AIの登場に不安がある企業のマーケティング担当者様

- サイトのアクセス数が下がりSEOを続ける意味があるか疑問に思っている企業様

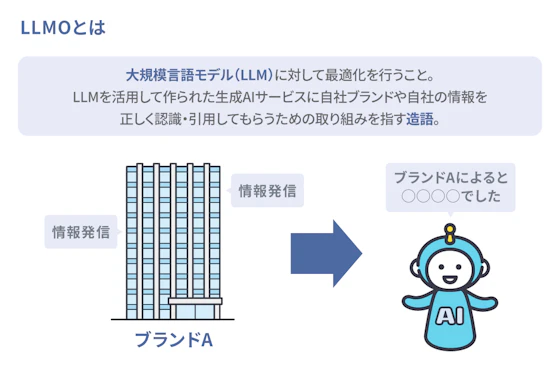

LLMOとは?

LLMOとはLarge Language Model Optimizationの略称で、LLM(大規模言語モデル)に対して最適化を行うことです。一般的なLLMOでは、GeminiやChatGPTなどの各社が提供するLLMOを活用した生成AIサービスに、自社ブランド・サイトを認識させ、生成AIサービスでの露出を増やす取り組みを指します。簡単にいえば、生成AIに自社サイトの情報を望ましい形式で引用されることを目指す取り組みです。

そもそもLLM(Large Language Model)とは

LLM(大規模言語モデル)とは、人の介入なくコンピューターが自動で膨大なテキストデータを学習(ディープラーニング)して構築される自然言語処理モデルを指します。簡単にいえば、人間のように言葉を理解・生成する技術のことです。

LLMOという言葉は不自然

基礎的な前提として、LLMOは、やや不自然な言葉である点に留意しましょう。日本語に訳せば「大規模言語モデルの最適化」となり、開発側寄りのニュアンスが強くなります。LLMO対策も同様で、「大規模言語モデルへの最適化への対策」と日本語に直すと違和感の強い表現になります。そのため、「検索エンジンにおける生成AIサービスへの最適化」といった表現の方が文脈としては適切といえるでしょう。

なお、LLMOのほかにもAIO(AI Optimization)や、GEO(Generative Engine Optimization)、AEO(Answer Engine Optimization)など、似たようなデジタルマーケティング用語があります。厳密にはそれぞれ違いがありますが総じて生成AIへの最適化といった意味合いで使われており、マーケターや情報サイトから派生した造語です。

※この記事では、ニュアンスが伝わりやすいようにLLMO対策、SEO対策という言葉を用いています。

具体例

たとえばGoogleにおけるLLMOでは、AI Overviewという検索結果の概要を表示する機能への対策が代表的です。AI Overviewは、LLMを使って作られたGoogle独自のAIモデルであるGeminiの機能の1つです。ほかにもMicrosoftが提供するBingでは、ユーザーのネット検索をサポートするCopilotという生成AIが活用されています。なお、LLMOでは、検索エンジンだけでなくChatGPTといったAI Chatサービスを最適化の対象とすることもあります。

LLMと生成AIの違い

LLMと生成AIは、同じ人工知能ですが、特化する範囲に違いがあります。LLMはテキストデータの処理や理解、生成に秀でているのが特徴です。一方で生成AIはテキストに限らず、画像や音声などを生成できる技術全体を指します。言い換えれば、生成AIの種類の1つに、LLMがあるのです。そのため、LLMと生成AIは明確に区分できない点に留意しましょう。

LLMOとAIOの違い

LLMOとAIOの違いは、最適化の対象がAI全般になるか否かという点にあります。LLMOでは、AIのなかでも生成AIの1種として分類されるLLMへの最適化を行います。対して、AIO(AI Optimization)ではAI全般が最適化の対象であるため、LLM、ひいては生成AIに限定されません。

ただし、AIOという言葉は海外のマーケティング会社や情報サイトで生まれた造語です。そのため企業ごとに定義が異なる点には留意しましょう。たとえばAIOとは、主に検索エンジン上の生成AI機能への最適化を指すという意見もあれば、LLMOと同等の意味合いであると考える企業もあります。また、Chat GPTやAI Overviewといったユーザーのリサーチをサポートするような機能に限らず、AIで構築された何かしらの機能への最適化であればAIOに該当するという考え方もあります。

LLMOとSEOの違い

LLMOとSEOの「O」はどちらもOptimizationの略ですが、最適化の対象に違いがあります。LLMOでは、LLMで構築されたAIサービスに対して、自社の可視性を高めるための最適化を図ります。対してSEOは検索エンジンへの最適化を意味します。そのため、最適化の対象はAI Overvviewといった生成AIに限りません。自社サイトの自然検索の順位を上げることをはじめ、画像や動画、強調スニペットなど、自社のコンテンツを目立つように表示させるなど、検索結果画面全体において望ましい形式で表示されることを目指します。

LLMOの対象となる主な生成AIサービス例

各社がLLMを使った生成AIサービスを展開していますが、そのなかでも、検索エンジンに搭載されている生成AIへの最適化は代表的です。対話型の生成AIサービスも含め、具体的には以下のようなサービスがあります。

- Gemini

- Copilot

- ChatGPT

1つずつ見ていきましょう。

Gemini

Geminiとは、Googleが開発・提供するLLMを用いて構築された生成AI・生成AIモデルです。もともと「Bard」という対話型のAIサービスに使われていたモデルですが、Geminiに名称が統合されました。Geminiは、テキストや画像、動画など、複数のデータ形式から情報を処理できるマルチモーダル言語モデルに分類されます。ドキュメントやスプレッドシートなど、Googleが提供するそのほかのサービスとも連携でき、各ツールにおけるユーザビリティを向上させます。

Geminiを活用して作られたAI OverviewとAI Modeについても見ていきましょう。

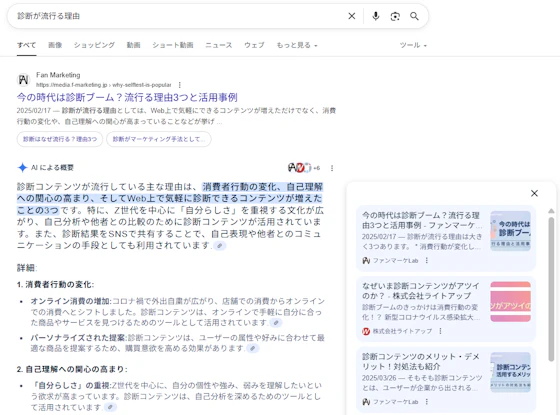

AI Overview

Googleの検索エンジンでは、Geminiを使ってAI Overviewという、検索した内容に対する回答の概要を検索結果画面で自動生成する機能を展開しています。AI Overviewに自社サイトのページを引用させることを目指す対策はLLMOの代表例です。以下にある画像のように、引用されたサイトは自然検索よりも上部に表示されることが多くあります。2025年11月時点の日本のデスクトップでは、9,300KWの検索結果のうち、36.37%にAI Overviewが表示されています。(World's longest standing rank tracker参考)

AI Mode

AI Mode(AIモード)とは、Geminiを用いて作られたGoogleの検索機能です。検索結果の要約をSERPs※に表示することはもちろん、より詳細な情報を調査するDeep Searchや、検索ライブ機能、予約や購入などのユーザーの作業を代行するエージェント機能などが備わっています。

また、AI Modeは過去の検索履歴やGmail情報、Google内のアプリなどを使ったパーソナライズが可能です。各ユーザーに最適化した新たなショッピング体験やプランニングなどもでき、よりニーズメットした情報を提供できる機能といえます。

なおAI OverviewやAI Modeは、搭載されているクエリファンアウトという技術によって、ユーザーの質問に対して複数のサブトピックをまとめた回答を出力できるようになっています。

※(Search Engine Result Page:検索結果ページ)の略称

Copilot

Copilotとは、Microsoft社が提供する検索エンジンのBingを活用して作られたOpenAIのLLM「GPT-4」を通じた生成AI体験(サービス)の総称といった理解が適切でしょう。しかし実際には、Microsoft社が提供する生成AIツールを指す言葉として使われることが一般的です。CopilotはGoogleと同様、Bing上でユーザーの検索行動をサポートします。さらに、Microsoft 365 Copilotのアプリをインストールすれば、WordやExcelなどの他サービスとも連携でき、各ツールでの生産性を向上できます。

ChatGPT

ChatGPTとは、OpenAIが開発・提供するAIチャットサービスです。人間のような自然な会話力を持ち、質問応答に長けており、検索エンジンを用いなくてもユーザーが求める情報をチャット上で提供します。NRCによる調査※1からは、2023年移行の利用率が飛躍的に上昇していることが分かり、2025年の市場への影響も顕著です。

LLMOが注目されている理由

LLMOが注目されている理由は、生成AIの導入によってユーザーの検索行動が大きく変化しており、それがSEOに大きな影響を与えているからです。詳しく説明します。

ユーザーの検索行動が変化しているから

LLMOが注目される大きな理由として、ユーザーの検索行動の変化が挙げられます。これまでユーザーは、検索エンジンで何かの情報を得る際には、主に以下のような行動をしていました。

- 検索する

- 気になるページ(URL)を開いて情報を得る

- 欲しい情報が見つかるまで各サイトのページを見る

しかし、検索エンジンにAIが導入されてからは、以下のような新しい検索行動パターンが生まれました。

- 検索する

- AIによる概要で情報を得る

- 情報の詳細を知りたい場合はAIによる概要の引用元のページを確認する

つまり、ユーザーが検索結果画面の回答に満足した場合は、ユーザーとサイトの直接的な接点がないまま検索行動が完了するのです。ユーザーがサイトを訪問しないまま検索を終える行動は、昨今ゼロクリックといわれ、多くの企業やwebマーケターのなかで重要な課題になっています。

生成AIが企業サイトとユーザーの間で仲介の役割を果たすようになってくるとアクセス数は減少し、企業がこれまで行っていた対ユーザーへの集客マーケティング施策が通用しなくなるリスクが高まります。そのため、LLMを用いて作られた生成AIに対しての施策を検討する企業が急増しているのです。

生成AIがSEOに大きな影響を及ぼしているから

これまでのSEOが今後も通用するのかといったSEOの意義に対する懐疑的な声が散見しているのも、LLMOが注目される理由の1つです。ユーザーの検索行動が変わりつつある状況で、自然検索の上位を狙うことに意味はあるかと考えるのでしょう。

実際にAhrefsの調査※2によると、AI Overviewが表示されると、1位のページのクリック率が34.5%も低下することが明らかになっています。Ahrefsの調査からも、検索画面でLLMを用いた生成AIの表示範囲が広がれば広がるほど、自然検索からユーザーを集客するSEO施策が難化するといえます。事実、2025年5月にGoogleはAI Modeの提供をアメリカにて開始しており、AI Overviewをはじめとした生成AIの意欲的な活用が今後も容易に推察できます。

ですが株式会社ファン・マーケティングでは、SEOが今後も有効なマーケティング施策であると確信しています。

SEOはオワコン?意味ない?

AIが普及し、LLMOが重視される昨今でも、SEOを実施する意味はあります。なぜならLLMOの土台はSEOであるためです。ユーザーにとって有用な情報を評価するのは生成AIも同じです。そのため、これまでのSEOとLLMOを完全に切り離して考えることはそもそも誤りで、これまでのSEOの知見を活かしながら生成AIの時代を勝ち抜く戦略を練らなくてはなりません。また、ユーザーが自分で検索するという従来の検索行動が全くなくなるとは考えられません。

以下でSEOには意味がある理由を詳しく説明します。

生成AIからの引用を増やせる可能性があるから意味がある

SEOを行う意味がある理由は、自然検索で上位に位置しているほど、AI Overviewに引用される可能性が高いからです。実際に、25,000件のユーザー検索を分析した調査※3では、Googleで1位のサイトがAI Overviewに引用される確率は25%と報告されています。つまり、AIに引用されるには、まず検索上位を獲得する必要があるのです。新たなAIサービスが展開されたとしても、E-E-A-Tを担保し、有用なコンテンツを提供することが、LLMOの前提となるでしょう。

自分で検索するユーザーにとって意味がある

生成AIの台頭に伴うユーザー検索行動の変化を鑑みたとしても、SEOは引き続き意味があるといえます。なぜなら、購買意欲が明確な顕在層は、依然として検索エンジンを通じた情報収集も積極的に行うと推察されるからです。どのブランドから商品を購入するか検討している顕在層は、広く情報収集をする時点では、生成AIを使っていたとしても、ある程度購入先の選択肢が絞られると、最終的には自分の目で商品を確かめるために、検討中のサイトをそれぞれクリックします。つまり、アクセスは落ちてもCV(コンバージョン)の観点でSEOは続けていくべき施策なのです。

現時点では、ユーザーが自分で検索するという従来の検索行動が全くなくなるとは考えられません。商品・サービスの購入や問い合わせをするような顕在層は特に、ChatGPTといったAIツールを併用しながらも、自分で検索する可能性が高いでしょう。付随して、Googleが提供するAI Modeも、従来の検索エンジンとは別に、検索画面のバーティカルで選択できる機能として組み込まれています。

LLMO対策│エンティティの確立

LLMOの土台はSEOとはいえ、今後AIへの最適化はSEOのみでは不十分になってくる場面も出てくるでしょう。私たち株式会社ファン・マーケティングは、LLMOは主に「エンティティ」「コンテンツ」「テクニカル」の3つの要素からアプローチできると考えています。以下でそれぞれのLLMO対策を分かりやすく説明します。

ブランディング

LLMO対策は、ブランド力の強化が重要です。ブランド力を高めることは自社のエンティティ強化につながります。エンティティを確立できればGoogleにおいて大事な考え方であるE-E-A-Tを担保でき、AI OverviewやAI Modeのようなサービスで引用される可能性が高まります。

エンティティとは、簡単にいうと名前と概念がはっきりし、ほかと区別できる対象を指します。たとえば「りんご」と検索すると、検索エンジンはただのひらがなではなく、赤々とした果物に結び付けて検索結果を表示します。このイメージのような概念がエンティティです。Googleでは、クエリに関連する情報をまとめたナレッジパネルから、キーワードがエンティティとして認識されているかのヒントを得られます。

自社ブランドにはどのようなテーマがあって、どのようなサービスを提供していて、第三者にどれくらい支持されているのかなどを検索エンジンや生成AIに認識させる、会社の強みを活かしたブランド戦略が重要です。そのため、被リンクを意識したバイラルコンテンツ(拡散されることを目的とするコンテンツ)の作成を行うなどして、自社が何であるかを発信するのと同時に、外部からの自社ブランドの言及を増やすことが重要な施策といえます。

SNS等の複数の媒体での積極的な発信

SNSでのサイテーションもLLMOでは意識しておくべきでしょう。実際にRedditやYouTube、InstagramなどのSNSがAI Overviewに引用されているケースも散見されます。つまりAI Overviewは、従来のGoogleの検索アルゴリズムとは別に、SNSを1つのソースとして引用しているのです。生成AIが引用したくなるような鮮度の高いリアルタイムな情報を発信するのにSNSは有効な手段です。RedditがGoogleに対してAPIアクセスを許可する契約を結んだことからも、LLMOではよりSNSでのサイテーションが重視されると推察できます。それに伴い、SNSがブランドのエンティティを補完する役割を担う主要なツールになる可能性も高いといえます。

LLMO対策│コンテンツの品質向上

コンテンツのLLMOも大切です。そもそもコンテンツにおけるLLMO対策の基本はSEOです。ユーザーにとって有用な情報を提供できる記事であれば、オーガニック検索での上位獲得だけでなく、AIによる概要にも引用されます。ただし、LLMOで特に重視であると予測される対策方法も以下のようにいくつかあります。

- マルチメディア化

- 信頼性を高める

- 独自性を高める

1つずつ見ていきましょう。

マルチメディア化

記事だけでなく、様々なコンテンツ形式で情報発信するのもLLMOの1つです。マルチメディアとは、テキストベースだけでなく、画像や動画といった複数のコンテンツを活用して情報発信していくメディアを指します。特に画像や動画はSNSと非常に相性がよいコンテンツ形式で、オウンドメディアサイトをリッチにするだけでなく、InstagramやX、YouTubeなど複数の媒体で露出を増やす際にも流用しやすいのが利点です。

GeminiはYouTube動画のトランスクリプト(書き起こし)を情報源として活用し、回答の生成に役立てています。テキストだと文字数が多くなってしまうようなトピックをYouTubeに動画として投稿するのは、間接的でありながらも極めて有効なLLMO戦略になるでしょう。

信頼性を高める

根拠を明確にして信頼性を高めるのは、LLMOにおいて本質的な対策方法といえるでしょう。なぜなら生成AIでは誤情報(ハルシネーション)が問題視されているためです。実際にGoogleのAI Overviewは信頼できると判断された関連情報が検索結果に表示されるように設計されています。そのため、生成AIは「誰がどのような立場で何を発信しているのか」といった観点で、情報の信頼性を評価している傾向があるのです。情報の信頼性を高めるには、具体的には以下のような方法があります。

- コンテンツに専門家の監修を付ける

- 出典や更新日時を記載する

- サイト全体の主張に一貫性を持たせる

- ナレッジグラフへの対策を行う

つまり、覚えておくべきポイントは生成AIは信頼性の高いページを優先的に引用するということです。「専門家の監修のやり方が分からない」「記事制作に工数を割くことが難しい」という企業のマーケティング担当者様は、ぜひ株式会社ファン・マーケティングにご相談ください。

独自性を高める

独自性はSEOだけでなく、LLMOにおいても非常に効果のある対策です。独自性とは簡単にいうと一次情報のことで、言い換えれば、まだインターネット上にはないような情報を指します。SEOでも従来いわれていたことですが、LLMOにおいても重複する情報はLLMの学習リソースを無駄に割くことになり、有用な情報として扱われません。

つまり、AIによる概要は世の中に溢れている汎用的な情報をわざわざ引用しないのです。それよりも、UGCや事例、リアルな体験談、新しいアイデアなど、ほかと差別化できるような情報を積極的に抽出します。自社ブランドをAIにアピールするには、情報に独自性の要素を含ませる意識が大切です。

LLMO対策│テクニカル面での土台作り

ユーザーへ有益な情報を届けたり、生成AIに自社の情報を引用してもらうためには、生成AIに自社が発信する情報を正しく認識してもらう必要があります。LLMOにおいてある種の土台ともいえるテクニカル面での対策は、今後生成AIを用いたサービス・ビジネスが増加していくことを見越すと、積極的にとり入れていくべき施策といえるでしょう。

生成AIが分かりやすいコードを用いる

不要なJSレタリングを取り除き、生成AIにもやさしいクリーンなHTMLを用いるのは、LLMOで行うべき対策です。たとえばllms.txtを使って、LLMを用いた生成AIが、自社に関する情報を整理しやすい仕様にするのも具体的な対策方法の1つともいわれています。ただし、現時点では、Googleはllms.txtを扱っていない(クローリングはする可能性があっても、評価対象としていない)ため、テクニカル面の細かい対策については、本当に効果があるのか、その都度確認するよう留意しましょう。

構造化データのマークアップをする

SEOでクローラビリティの向上に役立つ構造化データのマークアップは、LLMO対策においても効果が見込める対策方法です。実際に、Microsoftが提供する生成AIであるCopilotは、コンテンツの情報を理解するのに構造化データを役立てています。

たとえば、Schema.orgといわれる個人情報(Person)や、やり方(HowTo)など、情報がどのようなものであるかを示すボキャブラリを使用するとよいでしょう。また、sameAsを使っておくと、SNSでの情報や表記揺れしているブランド名を同一のものと認識できるため、ナレッジパネルやエンティティ理解が安定しやすくなります。ただし、むやみに構造化マークアップを使い過ぎないよう、注意が必要です。

LLMOに取り組む際の注意点

LLMOについての情報を発信しているマーケティング会社・SEO会社のなかには、過剰にLLMO対策を煽る会社もありますが、全てを鵜のみにしないよう注意が必要です。なぜなら、生成AIサービスを提供する会社は、まだ試験的に運用しているケースも多く、今後大幅に活用方法が変化していく可能性も十分に考えられるためです。また、断定的にLLMOに特化した対策のスキームを固めるのも適切ではありません。クローラーや生成AIに正しく情報を処理してもらうことを意識しつつ、ユーザーへ有用な情報を提供する本質的な目的を忘れないようにしましょう。

よくある質問

最後に、LLMOに関するよくある質問に答えていきます。

- LLMと検索エンジンの違いは?

- AIOからの流入は測定できる?

- LLMOではどのようなKPIを設定すればいい?

- すぐにできるLLMO対策は?

LLM(生成AI)と検索エンジンの違いは?

一例として、検索エンジンはクエリに対して最適なページをランキング付けして並べるのに対し、LLMは集めた情報を要約し、回答を生成するという役割の違いがあります。また検索エンジンではクエリに対してダイレクトな回答が好まれる傾向があるのに比べ、LLMではクエリから派生する深堀りされたトピックや情報を評価する傾向があります。キーワードを意識していた従来のSEOと比べ、LLMOでは意味や文脈を重視した対策が求められます。

AI Overviewを経由したアクセスユーザーは測定できる?

Google AnalyticsやGoogle Search ConsoleなどのGoogle公式のツールでは、AI Overviewから流入したユーザーを測定できません。たとえば、Google AnalyticsではAI Overview経由であってもオーガニックサーチとして扱われ、リファラルも分かれません。Search Consoleでは 全体の検索トラフィックとしてカウントされます。

AI Overviewからのアクセス流入を知りたいなら、各社が出しているSEOツールを利用しましょう。なお、AI Modeは今後Google Search Console上でトラフィックレポートを確認できる仕様になるともいわれています。

LLMOではどのようなKPIを設定すればいい?

LLMOでいわれる代表的なKPIは生成AIからの引用率や、ページのインプレッション数などです。集客に有効だったSEOですが、生成AIの台頭に伴い、アクセス数というKPIに対して懐疑的になる必要があります。

すぐにできるLLMO対策は?

すぐにLLMOに取り組みたいなら、SEO対策を強化しましょう。LLMOのベースはSEOです。具体的には、記事の書き方の見直しから始めるのも選択肢の1つです。たとえば文章を端的にする、出典を記載するなどの対策が挙げられます。記事内のニーズメットしていない余計な文字や情報を削ることで生成AIが情報を理解しやすくなれば、概要にも引用されやすくなるほか、自然検索での上位獲得にもつながります。

2026年におすすめのLLMO対策は?

2026年におすすめのLLMOの1つに、独自性の強化が挙げられます。競合サイトでは見つからない一次情報は、LLMにとっては新たな学習素材として価値があり、検索エンジンからは「ユーザーのためになる有用な情報」と評価されます。具体的にはオリジナル画像や自社・個人だけが保有するデータなどを積極的に発信するのもおすすめです。

生成AI時代を生き残るために最新情報を追っていこう

生成AIへの対策が必須といわれつつある昨今でも、SEOの継続的な取り組みが引き続き重要です。とはいえ、LLMを使用した生成AIサービスは成長段階にあり、今後更に普及することが予想されるため、LLMOを意識した対策が必要になってくるでしょう。現時点で大切なのは、社内でLLMOの体制を完璧に整えることではなく、情報を随時キャッチアップしながら、生成AIへの最適化に関する正しい知識や経験を蓄積していくことです。

株式会社ファン・マーケティングは、SEOサービスを提供しています。企業様の強みを活かしながらLLMOとしても通用する本質的な最適化を行います。また、診断コンテンツやユーザーコミュニティなど、複数のソリューションで企業様のファン育成を支援し、AI時代においてもポイントとなってくるエンティティを強化します。

AIの台頭に伴い、今後のマーケティング戦略に不安を抱く企業様は、株式会社ファン・マーケティングにぜひお気軽にお問い合わせください。課題の整理や新たな打ち手の提案など、企業様のご希望に合わせてサポートいたします。

※1出典:日本リサーチセンター,「【NRC デイリートラッキング】生成AIの利用経験 2025年3月調査」

(最終確認:2025年12月5日)

※2出典:Ahrefs blog,「AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%」

(最終確認:2025年12月5日)

※3出典:Search Engine Journal,「Is SEO Still Relevant In The AI Era? New Research Says Yes」

(最終確認:2025年12月5日)