パーソナライズとは?意味や実践事例について解説

近年、消費者の価値観の変化や、デジタル技術の進歩によって、マーケティングにおける「パーソナライズ」の注目度は高まっています。膨大な情報に囲まれた現代において、誰にでも同じ内容を届けるやり方では、もはや顧客の心を動かすことはできません。そのようななかで重要視されるようになったのは、顧客一人ひとりのデータ・行動に基づいて、最適化された情報や体験を提供する、パーソナライズ施策です。この記事では、「パーソナライズとは何か」という基本的な定義から、導入が進んでいる背景、実際の成功事例、そして企業が取り組むメリットと注意点まで、幅広く解説します。

- パーソナライズについての知識を増やしたい方

- パーソナライズ施策を打ちたい企業様

- マーケティングの手数を増やしたい企業様

パーソナライズとは?

パーソナライズは、顧客一人ひとりの特性にもとづいて、最適な情報やサービス、商品を提供する手法です。簡単にいうと、「顧客に合わせてカスタマイズされた体験を企業側が提供すること」を指します。具体的には、顧客の属性や行動履歴、過去の購買履歴などのデータを活用し、それぞれのニーズに合わせた体験を提供します。たとえば、ECサイトでは、顧客の過去の購入履歴をもとに関連商品を提案したり、動画配信サービスでは視聴履歴にもとづいて、個々の好みに合った動画をおすすめしたりすることが、パーソナライズの身近な例です。

従来のマスマーケティングが「不特定多数に同じメッセージ」を届けるのに対し、パーソナライズは「一人ひとりのニーズや嗜好に合わせて最適化された情報」を提供します。このアプローチにより、顧客は自分に合った情報を効率よく受け取ることができ、企業は顧客満足度やエンゲージメントの向上、さらには購買促進といった成果を期待できるのです。

注目されるようになった理由

パーソナライズが重要視されるようになった背景には、消費者の価値観や行動の多様化、そしてデジタル技術の飛躍的な進化があります。近年の消費者は、「自分に合った体験」を求める意識が強くなっており、企業には個々の興味・関心に即した情報提供が強く求められています。また、ウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴などのデータをもとに、AIやマーケティングオートメーションを活用して精度の高い分析が可能になったことで、パーソナライズはより現実的かつ効果的な施策となりました。

加えて、カスタマージャーニーがオンライン・オフライン問わず複雑に分岐するなか、従来の画一的なマーケティング手法では、競合との差別化が難しくなっているのも原因の1つです。こうした状況下において、パーソナライズは顧客の満足度を高めるだけでなく、長期的な関係構築にも貢献し、LTV(顧客生涯価値)の向上を支える戦略として、マーケティングの中心に据えられるようになりました。

株式会社ファン・マーケティングでは、近年注目度の高まっているパーソナライズ施策の戦略設計から施策の導入までワンストップでサポートしています。「パーソナライズが重要なのは分かるけど、何から始めたらいいか分からない」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。ファン育成のプロである株式会社ファン・マーケティングが、企業様に合った施策をご提案します。

カスタマイズとの違い

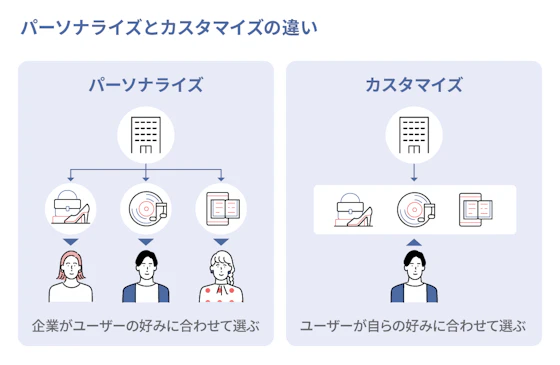

パーソナライズとカスタマイズは、いずれも個々のユーザー体験を最適化する手法ですが、決定的な違いは「主導権の所在」にあります。カスタマイズは、ユーザー自身が好みに応じて情報やサービスの内容を設定・調整するプロセスです。たとえば、ニュースサイトで関心のあるジャンルを選んで表示を最適化したり、アパレルサイトでTシャツの色やデザインを自分で選んだりするようなケースが挙げられます。

一方、パーソナライズは企業側が主導となり、ユーザーの属性情報や過去の行動履歴、購買傾向などをもとに最適な情報を自動的に提供するアプローチです。たとえば、閲覧履歴にもとづいて関連商品をレコメンドしたり、メルマガの内容を個人の興味関心に応じて変えるといった手法が該当します。ユーザーが操作をしなくても、自動的に「興味関心がある情報」が届けられる点が大きな特徴です。つまり、カスタマイズはユーザーが主導権を握り、自分の好みに合わせるのに対し、パーソナライズは企業側が主導権を握り、ユーザーにとって最適な情報を提供しているのです。

レコメンドとの違い

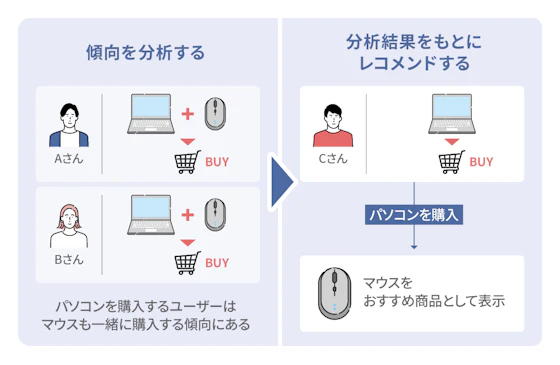

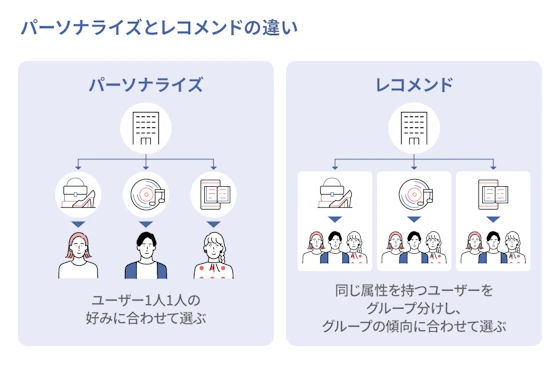

レコメンドは、ユーザーの過去の行動履歴や属性情報をもとに、共通の傾向を持つグループに対して「おすすめ」を提示する仕組みです。たとえば、ある商品Aを購入したユーザーが商品Bもよく購入しているといったデータがある場合、その傾向をもとに、同様の購買パターンを持つ別のユーザーに商品Bをレコメンドするといった形で活用されます。

効果的なレコメンド施策の例として、「診断コンテンツ」の導入があります。ユーザーがいくつかの質問に回答することで、趣味や嗜好に基づいた商品やサービスを提案できる仕組みは、エンゲージメントの向上と回遊率アップにもつながります。たとえば、コスメやファッション、キャリア支援系のサイトなどで、「あなたにぴったりの商品診断」や「タイプ別おすすめ提案」といった形で実施されることが多く、ユーザー体験に楽しさと納得感をプラスする手法として注目されています。

一方で、パーソナライズは顧客一人ひとりの行動履歴や関心、属性などにもとづいて、個別に最適化された情報やコンテンツを提供します。たとえば、過去の閲覧傾向やクリック履歴から導き出された個人固有のニーズに応じて、表示される内容や順序が変わる仕組みが例として挙げられます。つまり、グループ全体に共通する傾向を活用するのがレコメンドであるのに対し、個人ごとの違いに着目して体験を最適化するのがパーソナライズです。

企業がパーソナライズに取り組むメリット

企業がパーソナライズに取り組むメリットは以下の通りです。

- 顧客のエンゲージメントを向上させられる

- ニッチな商品を売上につなげられる

- 正確な顧客データを得られる

顧客のエンゲージメントを向上させられる

パーソナライズは、顧客一人ひとりの状況や興味関心に即して情報やサービスを届けるアプローチであるため、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じやすくなります。その結果、企業との心理的距離が縮まり、エンゲージメントの向上につながるのです。多くの企業では、パーソナライズされたコミュニケーションはエンゲージメント強化において極めて有効な施策として位置づけられています。

さらに、顧客の行動やリアクションをもとに、タイミングと内容の両面で最適な提案を行うことで、企業に対する信頼や親近感が醸成されるという効果も期待できます。その結果、単発的な接点にとどまらず、長期的で良好な関係を築く土台が整うのです。パーソナライズは、単なる販売促進手法ではなく、ブランドと顧客の絆を深める戦略的なアプローチといえるでしょう。

ニッチな商品を売上につなげられる

パーソナライズを活用することで、大衆向けではない限定的なニーズに応える商品や、発売直後でまだ認知度の低い商品といった「ニッチな商材」も、適切な顧客層に向けて効果的に届けられます。広く一般に訴求するのではなく、関心の高い層に絞ってピンポイントにアプローチすることで、効率よく売上につなげられる点が大きなメリットです。ニッチな商品は大量販売には向かない一方で、競合が少なく、特定の価値観や趣味嗜好に寄り添えることから、高い満足度やブランドへの愛着につながりやすいという強みがあります。的確なパーソナライズによって、こうした商品が本当に必要とされている人のもとに届けば、リピート購入やロイヤルカスタマーの獲得も見込めるでしょう。

さらに、ロングテール戦略の観点からも、パーソナライズは有効といえます。ロングテール戦略とは、売れ筋の一部商品に依存せず、多様なニッチ商品を展開し、それぞれは少額でも全体として大きな利益を生み出すマーケティング手法です。顧客一人ひとりの興味やニーズにもとづいて適切な商品を提案できるパーソナライズは、ロングテール領域での収益拡大においても重要な役割を果たします。

正確な顧客データを得られる

パーソナライズを実施することで、企業は顧客の属性や行動履歴、購買履歴など多様なデータを収集・分析できるため、顧客ニーズや自社商品の利用者層をより正確に把握できるのもメリットの1つです。さらに、パーソナライズの結果として反応率やエンゲージメントが向上すれば、それは顧客ごとに適切なセグメント設計や提案が行えている証拠です。実際の成果にもとづいて得られるフィードバックは、施策の有効性を裏付ける定量的な根拠となり、マーケティング施策全体の改善に直結します。

得られたデータは、顧客のニーズや利用実態をより正確に把握するための手がかりとなるだけでなく、新たなターゲット設定や商品開発にも応用できます。パーソナライズは、単に一人ひとりに合わせた情報提供を行う手段であるだけでなく、企業の意思決定を支える信頼性の高い情報源としての役割も担っているのです。

企業がパーソナライズに取り組むことで、顧客エンゲージメントの向上やニッチ商品の売上、顧客データの獲得といったメリットを得られます。株式会社ファン・マーケティングでは、企業がパーソナライズ施策を成功させるためのサポートを行っています。パーソナライズ施策を成功させたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

【危険性はある?】パーソナライズの注意点

パーソナライズ施策を行う際に、注意すべきポイントは以下の通りです。

- 情報漏洩のリスクがある

- 情報の偏りによって信頼性を失う

- 顧客のニーズに合っていない

- 社内のリソース不足に陥る

情報漏洩のリスクがある

パーソナライズを実行するうえで最も重要なのは、顧客データを適切に取り扱い、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることです。セキュリティ体制の強化はもちろん、収集した個人情報を厳重に管理する体制を整えることが、企業としての責任です。さらに、収集されたデータがどのように使われているのかを明確に伝える姿勢も欠かせません。プライバシーポリシーの策定や、データ活用の目的・範囲を分かりやすく提示することで、顧客は安心してサービスを利用できます。

パーソナライズの効果を最大限に発揮するためには、便利さの提供だけでなく、情報管理に対する誠実な姿勢と仕組みづくりが大切です。情報の透明性を担保する取り組みは、企業と顧客の信頼関係を築くための土台となるでしょう。

情報の偏りによって信頼性を失う

パーソナライズは顧客ごとの興味や行動に応じた最適な情報提供を可能にする一方で、情報の内容が過去の関心や行動に偏り過ぎないように注意が必要です。特定の傾向にもとづいた情報だけが繰り返し提示されることで、選択肢が限定され、顧客が新たな価値や可能性に出会う機会を失ってしまう危険性があります。情報の幅が狭くなる状態が長く続くと、「同じ内容ばかり表示されて新鮮味がない」「ほかに選べるものが見つからない」といった不満につながりやすくなります。こうした状況は、サービスに対する期待を損ない、企業への信頼を低下させる要因ともなり得るので注意しましょう。

そのため、パーソナライズの実装においては、情報の多様性を維持することが欠かせません。定期的なデータの更新によって、変化する関心やニーズを捉え直す仕組みを取り入れると同時に、個別最適化されたコンテンツに加えて、広い視野を促す汎用的な情報や提案も適切に盛り込む必要があります。興味の延長線上だけでなく、意外性を感じるような体験を織り交ぜることで、パーソナライズの精度と満足度の両立が実現できます。情報提供のバランスを意識した設計こそが、顧客との健全な関係を長く保つ鍵となるのです。

顧客のニーズに合っていない

パーソナライズ施策を行ったとしても、顧客のニーズと合致しない情報を提供してしまうリスクはゼロではありません。これは、パーソナライズが過去の閲覧履歴や行動データをもとに行われるため、顧客のニーズや興味が変化している場合に、最新のニーズに対応できないことが原因です。そのため、常にデータの更新や顧客の反応検証を行い、タイムリーで多様なコンテンツを提供できる体制を整えることが重要になります。

さらに、顧客自身が不要な情報を削除できる仕組みを設けるなど、顧客の現在のニーズを把握しやすくする工夫も効果的です。これにより、パーソナライズの精度を高め、顧客満足度やエンゲージメントの向上につなげることができます。

社内のリソース不足に陥る

パーソナライズ施策には、費用面のコストだけでなく人的リソースも多くかかることに注意しましょう。顧客の趣向や行動は日々変化するため、パーソナライズの内容を常に最新の状態に保つためには、継続的にデータ分析や施策の更新を行う必要があります。このため、システムの運用・改善にあたっては、エンジニアやマーケターなどの人的リソースを確保し、適切なタイミングで施策を見直す体制が欠かせません。また、人的リソース不足は施策の遅延や効果低下につながるリスクがあるため、ノーコードツールの活用や外部パートナーの導入なども検討しましょう。

株式会社ファン・マーケティングでは、ファン育成のプロとして、企業様のパーソナライズ施策の支援を行っています。マーケティングオートメーション(MA)を用いた顧客データの活用から、その後の施策の提案までワンストップでサポートしています。顧客データの管理や情報セキュリティにも配慮し、安心して運用できる体制を整えているため、情報管理面でも万全のサポートが可能です。パーソナライズ施策についてお困りの方は、ぜひ一度株式会社ファン・マーケティングにご相談ください。

パーソナライズ施策の事例

ここでは、パーソナライズ施策の事例を2つ紹介します。

- Google 検索

- Spotify

Google 検索

Google検索のパーソナライズとは、ユーザーごとに検索履歴や位置情報、利用デバイスなどのデータをもとに、最適化された検索結果を個別に表示する仕組みです。たとえば、「ラーメン」と検索した場合、東京にいるユーザーには東京周辺の店舗情報が、大阪にいるユーザーには大阪周辺の店舗情報が優先的に表示されます。検索語そのものは同じでも、位置情報や過去の検索傾向に応じて、表示される内容が変化する設計となっているのです。

また、パソコンとスマートフォンなどデバイスの違いでも検索結果が変わり、モバイルファーストインデックスの導入により、スマホでの検索結果はモバイル向けサイトを重視して表示されるようになっています。検索キーワードが同一でも、ユーザーの状況やコンテキストによって結果が大きく変わる点が、Google検索におけるパーソナライズの大きな特徴です。個別のニーズや状況に合わせて情報を届けることで、検索体験そのものの質が高まっています。

Spotify

Spotifyのパーソナライゼーション機能は、ユーザー1人ひとりの音楽体験を最適化するために、AIと機械学習を活用して楽曲やプレイリストの提案を行う仕組みです。代表的な機能として「Discover Weekly」や「Release Radar」があり、過去の聴取傾向やお気に入りアーティストの新曲を自動でリストアップしてくれます。

さらに「Spotify Mix」では、ジャンルやアーティスト、年代別にカスタマイズされたプレイリストを提供し、ユーザーの好みに合わせた音楽を楽しめます。また、「Blend」機能では、2人または最大10人までのグループのリスニング傾向を組み合わせたパーソナライズドプレイリストを自動生成し、家族や友人、アーティストとも音楽の好みを共有できます。これらの機能は、ユーザーが新しい音楽やアーティストと出会うきっかけを増やし、日々のリスニング体験をより豊かにするために設計されているのです。

パーソナライズ施策なら株式会社ファン・マーケティング

パーソナライズとは、顧客一人ひとりのデータや行動に基づいて、最適な情報やサービス、商品を提供するマーケティング手法です。近年注目度の高まっているパーソナライズ施策を行うことで、企業はさまざまなメリットを得られますが、成功させるためには社内のリソースを確保し、セキュリティ対策を万全にするなど、注意すべきポイントが多く存在します。

株式会社ファン・マーケティングでは、診断コンテンツやマーケティングオートメーション(MA)を活用したパーソナライズ施策を提供しています。これにより、自社のリソースを圧迫せずに、プロの視点から効果的なマーケティングを実践可能です。また、顧客データの管理や情報セキュリティにも配慮した安心の運用体制が整っています。パーソナライズを通じて顧客とのエンゲージメントを高め、売上やファンの獲得につなげたい企業様は、ぜひ株式会社ファン・マーケティングへご相談ください。