顧客ロイヤリティとは?向上のための施策や成功事例について解説

顧客ロイヤリティの向上は、企業の売上拡大や安定した収益確保のための重要なカギとなります。しかし、具体的にどのような施策を行えば、顧客の信頼や愛着を深められるのかについて、多くの企業が悩んでいるのではないでしょうか?この記事では、企業のファン育成をサポートする株式会社ファン・マーケティングが、顧客ロイヤリティに関する基礎知識に加え、向上させるためのステップや成功事例について紹介します。

- 顧客ロイヤリティについて知りたい方

- 顧客ロイヤリティを向上させたいと考えている企業様

- 顧客ロイヤリティを高める方法を知りたい方

顧客ロイヤリティとは?

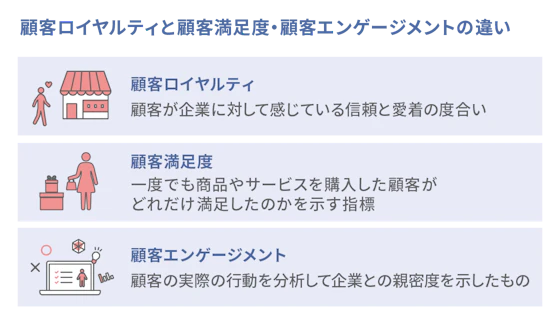

顧客ロイヤリティとは、顧客が特定の企業に対して感じている、信頼と愛着のことを指します。他社と機能や価格は大きく変わらないのに、自社の商品を好んで、購入してくれる顧客がいる、そんな経験はありませんか?また、ほかの製品に比べて少し価格が高くても特定のブランドの商品を繰り返し購入する方もいるでしょう。このように、特定のブランドに対して深い信頼や愛着を持つ顧客をロイヤルカスタマーといいます。ブランド戦略においても知っておきたいポイントです。

ロイヤルカスタマーは、気に入ったブランドの商品を継続的に購入する傾向があります。そのため、顧客ロイヤリティを高めることで、ブランドのリピート率や顧客単価の増加が期待できるのです。

重視される理由

顧客ロイヤリティが重要視されるのは、コモディティ化が挙げられます。多様な商品が存在する現代において、企業の利益を安定させ、長期的な成長を支える効果があるためです。

ロイヤルカスタマーは、他社商品といった複数の選択肢があっても、深い愛着や信頼を持つブランドの商品を選ぶ傾向があります。そのため、企業が競争の激しい市場で差別化を図るのに有効な戦略の1つとして、顧客ロイヤリティの向上が挙げられるのです。

顧客満足度との違い

顧客ロイヤリティが顧客の企業に対する信頼や愛着を示すのに対して、顧客満足度とは一度でも商品やサービスを購入した顧客がどれだけ満足したのかを示す指標です。CS(Customer Satisfaction)と略され、一般的にはアンケートやヒアリング調査を用いて数値化されます。顧客ロイヤリティでも、アンケート結果をもとに数値化されることがあり、最も重要視される指標は解約率です。

なお、一度の購入で顧客満足度を十分に得られなかった場合でも、顧客ロイヤリティを維持できるケースもあります。たとえば、ブランドに対して深い愛着がある場合、仮に1つの商品が自分に合わず、商品に対する満足度が低かったとしても、そのブランドの商品を購入し続けるでしょう。また逆に、1つの商品に対する満足度が高かったとしても、ロイヤリティが低ければそのブランドの商品を買い続けるとは限りません。

顧客満足度を高めることはもちろん重要ですが、商品の継続的な購入を促すためには、やはり顧客ロイヤリティを向上させ、ファン化のステップを踏んでいく必要があるのです。

顧客エンゲージメントとの違い

顧客ロイヤリティと顧客エンゲージメントは、どちらも顧客と企業との関係性を示したものですが、その調査プロセスには違いがあります。顧客ロイヤリティはNPS®やアンケート調査をもとに、企業に対する愛着や信頼を図る指標です。一方、顧客エンゲージメントは顧客の実際の行動を分析して、企業との親密度を示したものを指します。つまり、顧客ロイヤリティが顧客の感情に焦点を当てているのに対して、顧客エンゲージメントは顧客の行動に焦点を当てているといえるでしょう。

顧客ロイヤリティを高めるメリット

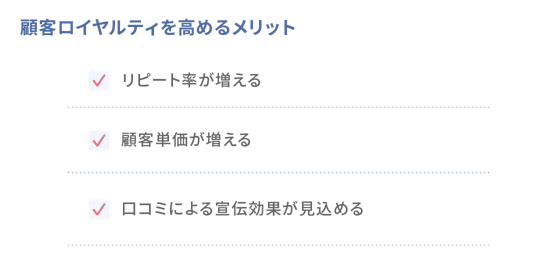

顧客ロイヤリティを高めることで得られるメリットは、以下の通りです。

- リピート率が高まる

- 顧客単価が増える

- 口コミによる宣伝効果が見込める

リピート率が高まる

顧客ロイヤリティを向上させると、ブランドの商品・サービス購入のリピート率が上がりやすくなるのがメリットです。たとえ他社が新しい商品を発売しても、もともと使っているブランドに対しての信頼や愛着があれば、そのブランドを購入し続けるでしょう。リピート顧客は新規顧客よりも獲得するためのコストが低く、安定した収益源となるため、企業にとって大きな存在です。つまり、リピーターを増やす取り組みは、顧客ロイヤリティを高めることを重視する必要があるのです。

顧客単価が増える

顧客単価の増加が見込めるのも、顧客ロイヤリティを高めるメリットです。ロイヤリティの高い顧客は、他の顧客に比べて高価な商品を購入したり、複数の商品を購入したりする傾向があります。ロイヤリティの高い顧客は、商品やサービスへの信頼が厚いため、より付加価値の高い商品やオプションサービスの利用に積極的です。また、同じブランドの別のサービスや関連商品の購入にもつながりやすく、結果として総合的な顧客単価の引き上げにつながります。

口コミによる宣伝効果が見込める

顧客ロイヤリティを高めると、顧客は自発的にブランドを友人や家族に推薦することが増えるのもメリットです。口コミは、同じ消費者として親しい人から発信される意見であるため、信頼性が高いのが特徴です。そのため、口コミといったUGCは企業のマーケティングにおいて非常に効果的な宣伝方法といえます。顧客が自らの体験を共有することで、新たな顧客を惹きつけられ、結果としてブランドの認知度や信頼性が向上します。

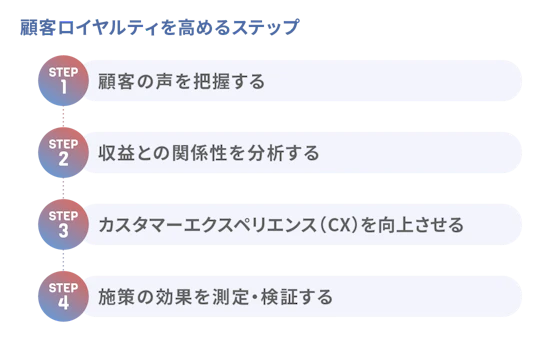

顧客ロイヤリティを高めるための4ステップ

顧客ロイヤリティを高めるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。以下の4つのステップを踏み、顧客との長期的な関係構築を目指しましょう。

- 顧客を理解する

- 利益・収益との関係性を分析する

- カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させる

- 施策の効果を測定・検証する

【ステップ1】顧客を理解する

顧客ロイヤリティ向上への第一歩は、顧客を理解することです。顧客が何を求め、どのような不満を抱えているかを深く理解することが重要です。顧客理解を深めるために、以下の2点を行いましょう。

顧客を理解する方法 | 内容 |

|---|---|

顧客データ分析 | 顧客の基本情報(年齢、性別、地域など)や購買履歴といった、顧客データを用いて分析すること |

顧客調査 | 顧客に対してアンケートやインタビュー調査を実施し、VOCを直接集めること |

顧客データ分析や顧客調査を通して得た情報をもとに、ロイヤルティが高い顧客と低い顧客の特徴を分析することで、顧客に応じた具体的な施策を立案できます。

さらに、分析や調査に加えてカスタマージャーニーマップを作成することで、企業と顧客の接点が明確化されます。カスタマージャーニーマップとは、顧客がブランドと関わる一連の流れを視覚化し、各段階での体験や課題を明らかにするツールです。顧客と企業の接点を明確にすることで、改善すべきポイントが具体的に把握できるでしょう。

【ステップ2】利益・収益との関係性を分析する

次に、ロイヤリティを向上させることで収益にどのような影響があるかを明確にしましょう。顧客ロイヤリティは、単なるブランド好感度の向上ではありません。最終的に売上や利益の増加につながることで、企業にとって大きなメリットとなります。

しかし、ロイヤリティ向上がどのように収益向上に寄与するのかは、企業のビジネスモデルや業界によって異なります。たとえば、顧客ロイヤリティが向上すると、リピート率が増加するため売上が増えるのか、それとも顧客単価が増加するため売上が増えるのか、顧客ロイヤリティと売上の関係は企業によってさまざまです。収益指標を意識すると、「どの顧客に対してどの施策を打つべきか」が明確になり、高い収益をもたらす顧客群のロイヤルティを強化する施策が導き出せます。

【ステップ3】カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させる

利益・収益との関係性を明確にし、ターゲットを選定した後は、カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させるための施策を行いましょう。カスタマーエクスペリエンスとは、商品やサービスとのあらゆる接点で顧客が経験する体験や感情の積み重ねによって生まれる総合的な価値のことを指します。

カスタマーエクスペリエンスを向上させるためには、顧客が企業と接触するあらゆるポイントで顧客満足度を向上させることが大切です。具体的な施策は以下の通りです。

- ポイントプログラムやリワードシステムの充実

- 店頭やオンラインでのパーソナライズ施策の実施

- 丁寧なカスタマーサポート

最初に収集した顧客の声を活用し、どの顧客体験がロイヤルティに強く影響するのかを分析することで、優先的に取り組むべきポイントを明確にすることができます。そうすることで、満足度を高めるための改善策を効率的に進めることができるでしょう。

【ステップ4】施策の効果を測定・検証する

施策を実行した後は、効果を測定・検証し、継続的にPDCAを回しましょう。施策が期待通りの結果を得られなかった場合、要因を正しく把握しなければ、今後も同様の課題に直面する恐れがあります。

施策の効果を測定するためには、施策の前後で顧客の意識や満足度を正しく数値化し、データとして把握することが大切です。顧客ロイヤリティを測定する代表的な指標は、以下の通りです。

顧客ロイヤリティを測定する指標 | 概要 |

|---|---|

NPS(ネットプロモータースコア) | 顧客が企業やブランドを友人や同僚に推奨する可能性を測る指標 |

NRS | 顧客が同じ企業やブランドから再度購入・利用する意向を測る指標 |

CES | 顧客が商品やサービスの利用にあたって、どの程度の労力を要したかを測る指標 |

一人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益を予測する指標 |

これらのデータを収集して情報を集め、施策の前後で数値を比較することで、効果の測定が可能です。そのうえで、「なぜ効果が出なかったのか」を明らかにし、施策の改善につなげましょう。

顧客ロイヤリティを高めるためには、データの収集や分析、施策の立案といった戦略的なアプローチが不可欠です。株式会社ファン・マーケティングでは、ロイヤリティの高い顧客である「企業のファン」を育成するための過程をトータルサポートしています。「顧客ロイヤリティを向上させたいけれど、何から始めたらよいか分からない」「ファンマーケティングとは何かいまいちイメージがわかない」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。

顧客ロイヤリティ向上に成功した事例

多くの企業が顧客ロイヤリティの向上を目指していますが、ここでは2つの成功事例を紹介します。

- スターバックス

- パタゴニア

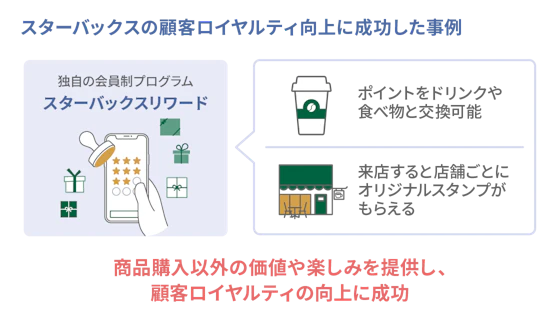

【スターバックス】会員制プログラムの導入によって顧客のリピート率が向上

初めに紹介するのは、スターバックスコーヒーの顧客ロイヤリティの成功事例です。スターバックスは、独自の会員制プログラム「スターバックスリワード」を導入し、購入金額に応じてポイントが貯まる仕組みを提供しています。貯まったポイントは、ドリンクやフードと交換できるチケットに変えられるため、顧客は「貯まったポイントを利用して得したい」と考えるようになります。その結果、顧客はほかのカフェではなく、よりお得に利用できるスターバックスを選ぶようになるでしょう。また、各店舗ごとにオリジナルのスタンプがもらえる「マイストアパスポート」という機能もあり、各店舗を巡る楽しみを見出しています。これらの仕組みにより、スターバックスは顧客の満足度を高めながら店舗への集客を促進させ、ロイヤリティを高めています。

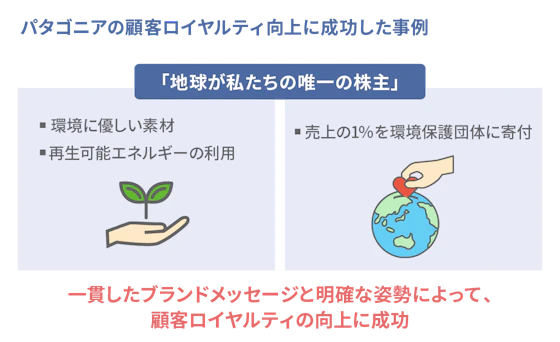

【パタゴニア】顧客の信頼を得るブランディング

次に紹介するのはパタゴニアの成功事例です。パタゴニアは、「地球が私たちの唯一の株主」というほど、自然環境問題を重要視しているブランドです。環境に優しい素材の使用や、再生可能エネルギーの活用などの取り組みにより、顧客から信頼を得ています。

さらに、パタゴニアでは売上の1%を環境保護団体に寄付する取り組みを行っています。この取組みにより、購入者は自分の価値観が社会に反映されると感じ、ブランドへの愛着を一層深められるのです。パタゴニアの一貫したブランドメッセージと明確な姿勢が、顧客の信頼とロイヤリティを高める要因となっています。

よくある質問

ここでは、顧客ロイヤリティに関するよくある質問について回答していきます。

どのようなアンケートを取ればいい?

顧客ロイヤリティを図るには、「顧客が商品やサービスをどれだけほかの人に勧めたいか」をアンケートで調査する必要があります。顧客ロイヤリティを図る指標はLTVやNRSなどさまざまですが、中でも代表的なのはNPS(ネットプロモータースコア)です。NPSの計測は、顧客に「製品やサービスを他者に勧めたいか」を0点〜10点で評価してもらうアンケート形式で行います。その後、集計した結果をもとに、以下のように分類します。

アンケートの点数 | 分類 |

|---|---|

6点未満 | 批判者 |

7点~8点 | 中立者 |

9点~10点 | 推奨者 |

推奨者の割合から批判者の割合を引いた値がNPSとなり、NPSが高いほど顧客ロイヤリティが高いと判断できるのです。

BtoB企業も顧客ロイヤリティの向上を目指すべき?

BtoB企業であっても、売上の向上が見込めるため、顧客ロイヤリティを積極的に高めていくべきだといえます。なぜなら、他社との差別化ができるようになり、契約の継続につながるためです。たとえ他社の商品が自社より価格面や機能面で優れていたとしても、顧客ロイヤリティが高いと、企業に対しての信頼性から契約を継続してくれる可能性があります。

しかし、BtoC企業に比べてBtoB企業の場合、アンケート調査のサンプル数が集まりにくいという問題があります。そのため、データの集め方や集計方法を事前に検討しておくことが大切です。

株式会社ファン・マーケティングでは、BtoC企業だけでなく、BtoB企業の顧客ロイヤリティを高めるための過程も全てサポートしています。「顧客ロイヤリティを高める方法が分からない」「会社のファンを増やす方法を知りたい」という企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。

顧客ロイヤリティの向上を目指すなら株式会社ファン・マーケティング

顧客ロイヤリティを高めると、顧客単価やリピーターを増やすことができ、企業は多くのメリットを得られます。しかし、向上させるためには顧客データの収集から施策の立案まで、戦略的なアプローチが必要不可欠です。

株式会社ファン・マーケティングでは、企業の顧客ロイヤリティを向上させるための過程をトータルサポートしています。顧客ロイヤリティを上げたいけれど何をしたらよいか分からないという企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。データの収集や分析を行い、幅広いサービスの中から企業様に合った施策を提案いたします。ファンマーケティングの成功事例についても紹介できますので、お気軽にお申し付けください。

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。